Aus dem Herzen Deutschlands

Erzählungen und Textcollagen

Amalie Wissing 1997

Inhaltsverzeichnis

- Erzählungen und Essays

- Die Autorin

- Vorwort des Verlegers

- Vorwort der Autorin

- Widmung

- An die Weggefährten

- Sadika

- Aischa

- Collagen der „S“ Klasse

- Die geordneten Verhältnisse der Lea B.

für Usia - Ramón oder der Traum von rosaroten Schmetterlingen

- As time goes by

- Love Parade

- Miss Africa

für V.P.O. - Recherchen im Fall L. Fernando Rodriguez

- Herr X macht blau

- al segno

für Ingeborg Bachmann - Würzburg ist zu katholisch

- Annas Chauffeur wartet

für Anna S. - Aus dem Herzen Deutschlands

- Simultan: 4 Verse zum V. Akt

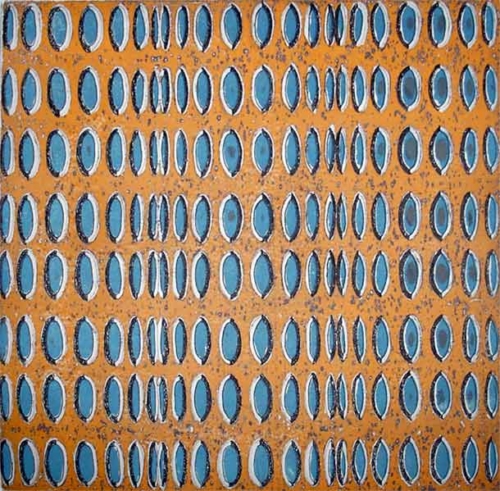

Painting ©reated by Knut Kargel

Zu diesem Buch

Sprache und Schreiben sind mir Wegbegleiter seit jeher. Sprache als eines unserer Werk-zeuge, mit denen wir töten oder Türen öffnen. Schreiben als eine besondere Form der Annäherung an das, was Realität genannt wird.

Als ich vor Jahren erlebte, wie die Muttersprache in mir erstarb, machte ich mich auf in den Süden. Wie ein greises Kind habe ich in der neuen Sprache, ihrem Klang und ihren Bildern die Welt neu entdeckt. Und mich in ihr.

Ich konnte wieder schreiben. Jetzt in spanischer Sprache.

Ángel Caffarena in Málaga hat in seiner Reihe „Cuadernos de David“ meinen ersten Gedichtband „Rosas y Azafrán“ veröffentlicht.

Jetzt lebe und arbeite ich seit einigen Jahren im Landschulheim am Solling. Dort habe ich diese Erzählungen geschrieben. Vor allem Johanna, Dorota, Svenja, Nora und mein Kollege Reinhard Pietsch haben mich immer wieder gefragt, wann ich veröffentliche.

Das Buch liegt nun vor.

A. W.

Erzählungen und Essays

- Die Autorin

- Vorwort des Verlegers

- Vorwort der Autorin

- Widmung

- An die Weggefährten

- Sadika

- Aischa

- Collagen der „S“ Klasse

- Die geordneten Verhältnisse der Lea B.

- Ramón oder der Traum von rosaroten Schmetterlingen

- As time goes by

- Love Parade

- Miss Africa

- Recherchen im Fall L. Fernando Rodriguez

- Herr X macht blau

- al segno

- Würzburg ist zu katholisch

- Annas Chauffeur wartet

- Aus dem Herzen Deutschlands

- Simultan: 4 Verse zum V. Akt

Die Autorin

Foto ©reated by Gisela Brunn

1947 in Rheine geboren, ist die Kindheit von Amalie Wissing durch ein turbulentes Elternhaus mit vielen Geschwistern geprägt. Der Blick hinter die Kulissen der Nachkriegszeit lassen die ersten Zweifel an sogenannten geordneten Verhältnissen aufkommen. Und es gab viele Fragen, die man nicht stellte.

So wurde damals z. B. über die Diskriminierung von Flüchtlingen aus dem Osten und Zigeuner nicht öffentlich diskutiert. Aus dem Nichts tauschten sie auf und verschwanden auch wieder dorthin. Aber A.W. spürt die feinen Nuancen im Handeln der einzelnen. Und sie lernt, dass man Solidarität schon im Blick oder in einer Geste ausdrückt. Den Schmerz konnte niemand lindern Aber gab man nicht durch das Wahrnehmen vom Leid des anderen und durch die mutigen Zeichen des Mitgefühls und der selbstverständlichen Hilfe jedem einen Teil seiner verlorenen Würde zurück?

Amalie Wissing studiert lange und viel. Auch im Ausland. Medizin, Soziologie, Sprachen, Naturwissenschaften. Ihren Abschluss macht sie als Lehrerin. Und sie arbeitet. Unter anderem auf dem Bau, als Stewardess, in der Psychiatrie, beim Fernsehen, als Übersetzerin, Dolmetscherin, Hauslehrerin und Dozentin. Andalusien wird ihr in sechzehn Jahren zur Heimat. Jetzt lebt, lernt und arbeitet Amalie Wissing im Landschulheim am Solling.

Vorwort des Verlegers

Sechzehn Jahre hat Amalie Wissing in Spanien gelebt und beruflich in den verschiedensten Bereichen Erfahrungen gesammelt. Vielleicht ist sie gerade deshalb in der Lage, die Gefühle und Empfindungen von leidtragenden Frauen so eindringlich zu beschreiben. Das sehen wir im ersten Teil dieses Buches. Es ist ja gerade ihre Sensibilität, die sie durch Auslandserfahrungen gewonnen hat - so wie man bekanntlich erst im Ausland die eigene Kultur kritisch zu betrachten lernt - die es ihr häufig erlaubt, den LeserInnen brisante Inhalte anzubieten, wie zum Beispiel:

„Sie weiß halt geschickt mit ihrer Zeit umzugehen. Besser gesagt, mit leeren Zeiträumen oder Zwischenzeiten. Im Fahrstuhl zum Beispiel. Es sind und bleiben Augenblicke erzwungenen Innehaltens, und unsere plötzlich einsetzende Regungslosigkeit ist verwirrend und peinlich genug für den, der das Ruder lieber selbst in der Hand hält.“

Mit einem Reigen aus Wörtern und Bildern - „...einem Vogel gleich fliegt ihr Blick ins Helle“ - werden in Amalie Wissings Erzählungen scheinbar belanglose Alltagserfahrungen zu surrealen Gebilden und beeindrucken hier und dort die LeserInnen in einer unerwarteten Dimension.

Knapp und hart ist dagegen die Sprache, fängt sie in den Erzählungen „Sadika“ und „Aischa“ den seit eh und je andauernden Schmerz der Frauen ein. Feinfühlig schreibt sie über diesen Schmerz aus der Perspektive bosnischer Frauen, die in Lagern vergewaltigt und gefangen gehalten wurden, damit sie Kinder von Christen gebären.

In „Collagen der `S´-Klasse“ reflektiert Amalie Wissing die Absurdität in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die eine Folge der volltechnisierten Gesellschaft ist.

Auf diese und ähnliche gesellschaftskritische Positionen stößt man nicht nur bei der Lektüre der oben genannten Erzählungen, sondern auch in „Love Parade“ und „Herr X macht blau“.

Dass die kritische Betrachtung der Gesellschaft ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit Amalie Wissings ist, wird schnell deutlich.

Wichtig finde ich dabei, dass sie niemals mit erhobenem Zeigefinger erzählt. Sicherlich pflegt Amalie Wissing diese Herangehensweise nicht aus taktischen Gründen, sondern weil sie in ihrem Wesen verankert ist. In diesem Zusammenhang steht auch ihr Brief an Nora „Aus dem Herzen Deutschlands“. Sehr rebellisch und zugleich lakonisch disqualifiziert sie bürgerliche Weisheiten wie Beflissenheit und Sicherheitsdenken, indem sie sich in hartnäckigen Dialog mit ihrem Schicksal begibt.

Amalie Wissings spielerischer Umgang mit Sprache und ihre differenzierte Auseinandersetzung mit sogenannten Lebensweisheiten wird noch einmal deutlich in „Simultan: 4 Verse zum V. Akt“, in Anlehnung an Goethes Faust II.

Amalie Wissing nimmt den Alltag wachsam wahr und spricht durch die Blume.

Mai 1977 Mostafa Arki

Vorwort der Autorin

Bekanntlich sind Kurzgeschichten nicht flüchtig zu lesen. Im Schneckentempo oder im Zeitraffer folgen wir den Zeichen aus Wörtern, Klängen und Bildern. Ich denke zum Beispiel an die Erzählungen von Heinrich Böll. Ein Satz, manchmal ein einzelnes Wort, kann uns zum Schlüssel für das tiefere Verständnis eines scheinbar belanglosen Ereignisses werden. Klingt es doch vertraut, wenn ich sage: „Ich versuche es immer wieder. Aber dann höre ich dieses Wort und alles ist aus.“

Ein Wort, das Geschichte schreibt?

Es sind die Empfindungen und Bilder, die uns gefangen halten und uns ein unfreiwilliges Verhaltensmuster abverlangen, weil wir an die eigenen, vorläufigen Grenzen von Verstehen und Handeln stoßen.

Ist aber für die Wertschätzung des Individuums die ihm eigene Geschichte bedeutsam, um wie viel mehr sollten wir nicht neugierig sein wollen, die verborgenen Eingänge zu den verzauberten Sälen in uns zu finden?

Sprache kann uns dabei helfen. Zunächst sind Sätze wie `der Ball ist rot´ `rot ist der Ball´ ìst der Ball rot´ nichts als aneinander gereihte Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Den Kitt für diese Wörter liefern unsere Speicher im Kopf. In kurz belichteten Räumen um Wörter und Sätze lehnt hier und da ein Bild aus unserer persönlichen Requisitenkammenr. Erst jetzt wird eine Geschichte daraus. Meine Geschichte. Deine Geschichte.

Man könnte nun die Beschreibung des Balls perfektionieren, den einmaligen Ton der Farbe Rot herausarbeiten, das Augenmerk vielleicht auf den Schatten dort lenken, den der Ball wirft oder Die-mit-dem-Ball-spielen beobachten, das Bild vom Ball, das wir in uns tragen, erforschen oder die blauen Flecken nennen, die wir uns beim Spielen holen. Das sind Verletzungen. Und von Verletzungen erzählen meine Geschichten, von der unterschiedlichen Art der Menschen, damit umzugehen.

Einfach `nur so´ über den Schmerz eines Menschen zu schreiben, würde ich als entwürdigend empfinden.

Ich habe erlebt und beobachtet, wie einengend der Schmerz den Alltag des Schmerztragenden bestimmt.

Das Ausüben von Gewalt, Mensch gegen Mensch, ist eine alltägliche Ursache von Schmerz. Die Antwort darauf kann ebenso gewaltig wie in „Sadika“ sein oder sich auf stilisierte Fragmente zurückziehen, wie ich es zum Beispiel in „al segno“ zeige.

Dort heißt es „Nicht alles war gesagt“. Dieser Satz widerspiegelt auf der einen Seite den wahnsinnigen Leidensdruck, unter dem in diesem Fall die Frau steht, weil sie als Liebende abgewiesen wird. Andererseits ist der Satz die Chiffre, über die sich der Leser auf die Bilder, die während der Lektüre in ihm entstehen, einlassen kann.

Aus beiden Gründen habe ich Ingeborg Bachmann diese Erzählung gewidmet.

Trotz der Tragik, die ich beschreibe, möchte ich erreicht haben, dass die LeserInnen sich in meinen Geschichten wiederfinden. Vielleicht ist es nichts als ein Satz, durch den sie mit dem Empfinden eigener Stärke aus dieser Lektüre herausgehen.

Holzminden im Mai 1997

Amalie Wissing

Widmung

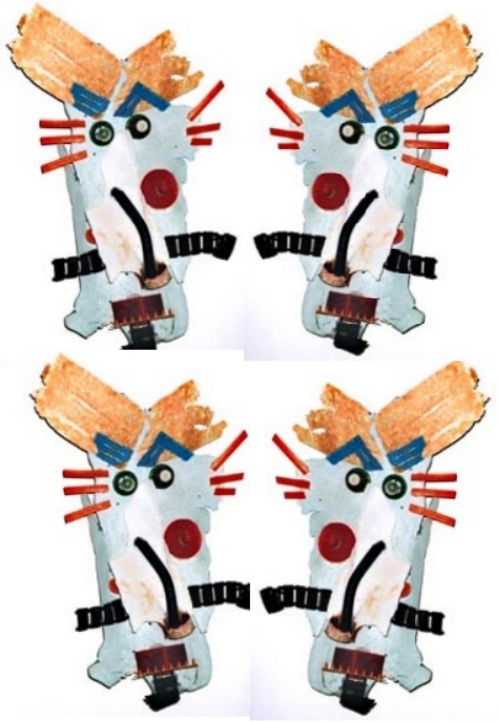

Painting ©reated by Pazza Pennello

Meinen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern

... aus Bismarckhütte, Meppen, Frankreich, Holland, Luxemburg, England, Österreich, der Schweiz, Italien, Bosnien - Herzegowina, der Türkei, Togo, Kurdistan, Kroatien, Finnland, Armenien, dem Iran, Usbekistan, China, Japan, Rußland, Peru, Indien, Pakistan, Sri-Lanka, Indonesien, Chile, Kuwait, Litauen, Norwegen, Bangladesch, Ghana, Dänemark, den USA, Kanada, Nicaragua, Argentinien, Venezuela, Mexiko, Irland, Guatemala, Eritrea, Djibuti, Paraguay, Palästina, Portugal, Griechenland, Tadschikistan, Saudi-Arabien, Kirgistan, Kasachstan, Marokko, Panama, Kolumbien, Uruguay, Surinam, Spanien, Äthiopien, Somalia, Kenia, Thailand, Tansania, Kuba, Senegal, Simbabwe, Korea, Jamaika, dem Kongo, dem Volk der Roma, Puerto Rico, dem Libanon, Polen, Ungarn, Finnland, Tschechien, Bulgarien, Belgien, Mosambik, Israel, Brasilien, Schweden, der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg, Jimena de la Frontera, San Pablo, Málaga, Fuengirola, Pescara, Rheine und Holzminden ...

An die Weggefährten

Painting ©reated by Pazza Pennello

Zu dieser Nachtstunde

vor dem hohen Fenster zum großen Park

in meinem kleinen Zimmer

an dem langen Schreibtisch sitzend

träum ich euch schlafend

eingewoben in Träume

in wir und du und ich

wie es sein wird

und noch nicht war

auch wenn die Zeit sich unter dem First verkroch

und das Dach mit uns teilte

wie die Kastanie den Herbst oder das Frühjahr

den Schrei der Kraniche dort oben

die Grüße aus Polen und Mexiko und Portugal

im Sommer dann zum langen Brief auf dem Balkon

ein früher Vivaldi und später Udo

bis das Wünschen sich ein Herz fasste

und jede Tür einen Schlüssel gab

seid willkommen ihr Träume

es wird sein wie es nicht war

ihr Träume zur Nacht

die ihr den Träumer ankündigt

der sich auch des Tags nicht fürchtet

und mit Zwergen und Riesen spricht

wie zu seinesgleichen und

der sich auf den Weg macht

den nur ein Träumer gehen kann

der das Wünschen gelernt hat

und sich ein Herz fasst

wenn es sein wird

wie es nicht war

als wir Abschied nahmen

Sadika

Painting ©reated by Knut Kargel

Sadika ist auf dem Weg in den Hof. Wie ehedem, lange vor ihrer Hochzeit mit Almir.

Aber den Hof gibt es nicht mehr, und kein Wind weht ihr die versengten Haare aus dem Gesicht.

Kein Wind. Nicht Haschim. Nicht Aziz. Kein jeden Morgen. Nur Sadika. Mit blutigen Händen und geschwollenem Bauch. Ihr Körper, ein Körper, der die Last nicht mehr trägt.

„Ich träumte, jemand hätte für mich geweint“, höre ich sie noch, und wie ein schwerer Tropfen fällt sie zu Boden.

Ihr Körper. Ein Körper im Staub. Staub, den sie und ihre Kinder sich lachend und schimpfend mit flachen Händen aus den Kleidern schlugen. Staub, mit dem Kinder an sonnenlichten Tagen wilde Zeichen auf Wangen und Stirne malen. Staub, der jetzt mit dem Atem aufgesogen und am Nasenschleim festbackend einen immer dicker werdenden Pfropfen bildet.

Und der Körper bäumt sich auf, schlägt mit den zerschundenen Armen um sich, schnellt hoch, fiepst schrill bis ins Tonlose, erbricht sich, würgt. Spuckt Schleim und Kot.

„Maria, schnell !“

Maria kann mich hören, aber sie spricht nicht mehr. Ihr Mund, eine kieferlose Wunde. Was sie an Wasser zu sich nimmt, weint sie aus. Seit damals. In der Erinnerung das Bild von ersten Schneeflocken auf ihrem zerschlagenen Gesicht.

Handeln. Kein Ekel. Kein Klagen. Nur jetzt nicht. Kein Fragen.

Jeder Handgriff sitzt. Wie alles, was du immer wieder übst und zu gut das Wissen, dass ein geschändeter Körper jede Berührung abwehrt. Auch Sadika zuckt zusammen wie unter einem Todesstoß.

Wir legen sie auf Refikas Leinenrock und tragen sie behutsam wie einen Kokon durch Schutt und Geröll hinter den Brombeerstrauch an der zerschossenen Mauer.

Munira hält Ausschau.

Gibt uns Zeichen. Entspannung zwischen Entwarnung und Halt.

In der zerbombten Scheune ein spärliches Holzfeuer. Regenwasser. Lumpen. Feuchtes Stroh und Decken. Ein geschützter Verschlag. Mehr hat man uns nicht gelassen, um ein Leben zu retten.

Niemand sagt ein Wort. Zu stark die Bilder. Zu unerbittlich der Wille.

Ich atme tief ein. Spreche lautlos das Gebet: Nichts als das Gute. Heilung und Segen. Nicht von uns, aber durch uns. Klar. Unbegrenzt. Hell. Wie das Licht. Dein Licht.

Senada. Munira. Refika. Alle spenden Trost. Auch Maria, die unaufhörlich weinende Quel-le. Munira und Refika wechseln sich ab. Sie bauen ein Versteck, und bei Einbruch der Dunkelheit tragen wir Sadika dorthin.

Wir teilen eine Nachtwache ein. Ich habe Zeit bis in die frühen Morgenstunden.

Irgendwo... wohin? Nirgends? Wo? Stechend ein Wunsch und nur dieser eine! Ich will nach Hause! Nach Hause! Zu meinen Kindern!

Tränennaß sacke ich zusammen. Schreie. Kreische mir die Seele aus dem Leib: „Mei-ne-Kin-der! Zu-mei-nen-Kin-dern! Was habt ihr gemacht? Ich will zu ihnen! Aaziiz! Haaschiim! Wo-seid-ihr? Aaziiz! Haaschiim!“

Maria packt mich, zieht mich hoch, und an ihr hängend schleift sie mich zum Versteck.

In weiter Ferne Senadas Stimme: „Kein Wasser ... morgen früh ... hohes Fieber ...“ . Wie durch eine Spirale dreht es mich fort.

Ich weiß nicht, wie lange Fieber und Träume dauern. Was ist schon ein Tag, wenn man nicht lebt?

Maria war es, die mir das Folgende zu lesen gab. Irgendwann.

- Ich schreibe es auf. Für dich. Manchmal habe ich große Angst um dich, weil ich denke, du wirst verrückt. In deinen Fieberträumen bist du sehr erregt. Ein tobendes, tosendes Wasser. Redest wispernd, zischelnd leise. Gefährlich, wie die giftigste aller Schlangen wartest du auf die imaginäre Beute. Schnappst zu und schleuderst sie unter gellendem Hohngelächter in den tiefsten Höllenschlund. Schaurig, dir zuzusehen. Schaurig, dich zu hören. Dich. Die Stimme:

... O nein, glaub ja nicht, dass ich bis zum Jüngsten Gericht warte, um Zeugnis von dir zu verlangen!

Jeder Handschlag soll dich anklagen! Schleudert dir das erbrochene Elend ins Gesicht, verpestet deinen Himmel zu einem Schweinekoben.

Sag, wie vertragen sich Halleluja und Entsetzensschreie? Wo versteckst du die abgehackten Gliedmaßen inmitten all der himmlischen Heerscharen? Welche Puzzleteile fehlen dir noch in deinem makabren Irrgarten?

Nach Deinem Ebenbild!? Wir?

Zitterst du auch in irgendeiner Ecke deines Minen übersäten Kratergartens und kotzt dir die Seele aus dem Rest an Leib, den man dir gelassen hat?

Und deine Heiligen? Kriegen in deiner Gegenwart vor lauter Verklärung und Herumscharwenzeln das Maul nicht auf?

Schmeicheln und schleimen nach Herzenslust wie eine erpressbare Bande heruntergekommener Höflinge?

Jagt euch doch gegenseitig aus dem Tempel!

Aber vorher, komm, sag noch einmal: Lasset sie zu mir kommen, und vergiss diesmal nicht: im Ganzen bitte und nicht zerstückelt!

Und deine Mutter?

Was ist mit ihr?

Hat sie dir noch immer nichts zu sagen?

Isst am Katzentisch ihr Manna, während du dich gelehrt und geehrt mit der Kaste der Intelligentia delektierst?

Worauf wartet sie denn noch? Oder hast du sie so zusammengepfiffen, dass sie nur noch kuscht und nicht mehr spürt, dass ihre Stunde längst gekommen ist? Weißt du, was ich dir sage?

Ein Lackaffe bist du!

Ein eingebildeter Fatzke!

Ein zynischer Egozentriker!

Menschenverächter!

Kriegsgewinnler!

Selbstbeweihräucherer!

Blindgänger!

Deine Einfalt kotzt mich an!

Schau dir die Frauen an! Schau sie dir an! Schau sie dir genau an! Nimm dir Zeit, so wie ihre Folterer sich auch Zeit nehmen! Und dann sag mir, was sie getan haben, dass man ihnen und ihrem ganzen Volk zufügt, was keine Sprache der Welt sich traut beim Namen zu nennen!

Buße nennst du das?

Du traust dich echt, das mal ganz locker so zu sehen?

Todsünde?

Wer hat sich denn an wem vergangen?

Deine rachsüchtige Kamelle vom Apfelgripsch zeigt doch, wes Geistes Kind du bist! Ein neidischer Sabberer!

Mein Nachbar hat mich aus seinem Garten verjagt, als ich seine besten Kirschen aß. Heute reden wir miteinander. Gleichberechtigt.

Und er leitet nicht einmal wegen des Stehlens ein Recht über mich ab.

Kein Recht, hörst du? Kein Recht!

Ich glaube, es ist ihm noch nicht einmal in den Sinn gekommen!

Und die Vergewaltiger? Die Schlächter? Die Folterer?

Was haben sie getan, dass man sie hintergeht, in die Enge treibt, zwingt, jawohl, brutal zwingt, ihre Wärme, ihre Zärtlichkeit, ihre Behutsamkeit, ihren Sanftmut zu verraten?

Brauchst du sie noch immer, um deinen Kreuzestod zu rechtfertigen? Muss es immer Schlächter und Geschlachtete geben, damit du nicht überflüssig wirst?

Die ständige Wiederholung dieses, ach so zufälligen Spiels von Gut und Böse zeigt, wie grausam du bist. Wie unerbittlich!

Warum bist du damals nicht vom Kreuz herabgestiegen und hast dem Spuk nicht ein für alle Mal ein Ende gesetzt? Dein Kreuz zerschmettert und den verdutzten Jungs eins in die Fresse gehauen?

Das wäre ein Fingerzeig Gottes gewesen, denn jeder Getötete und Gequälte würde auferstehen, jetzt und sofort und immer wieder!

Groß und schauerlich!

Gib es doch endlich zu! Du wolltest es nicht anders! Brauchst das kollektive Gewichse, ... bim - bam ... peng! Ra-ta-ta-ta-ta! Eine grauenvolle Lust, nicht wahr?

Täter?

Opfer?

Rechts - links. Eins - zwei. Eins - zwei.

Nein! Endgültig nein!

Ich bin nicht mehr Teil deines abhanden gekommenen Gewissens!

Nie und nimmermehr!

Sieh zu, wie Du klarkommst! ...

Maria ist gestorben. Neben dem Brombeerstrauch haben wir sie begraben.

Bald fiel wieder der erste Schnee.

Maria.

Das Bild eines lichthellen Eiszapfens im winterblauen Himmel.

Ein gläsernes Klirren auf hartgefrorenem Boden.

Aischa

Painting ©reated by Brenda Faria

Aischa ist kein Kind mehr.

Irgendwann hören wir alle auf, Kinder zu sein.

Aischa wollte noch Kind bleiben.

Viele wollen das. Aber wer fragt schon danach?

Aischa ist schwanger.

Viele Frauen sind schwanger.

Aischa ist jung.

Viele Frauen sind jung.

Aischa weiß nicht, wer der Vater des Kindes ist.

Viele Frauen wissen das nicht. Verheiratet oder nicht. Das kommt vor.

Aischa ist vergewaltigt worden.

Viele Frauen werden vergewaltigt. Von ihren Männern, von Freunden, von Fremden.

Aischa wird geschlagen.

Viele Frauen werden geschlagen. Jeden Tag. Überall auf der Welt.

Aischa wird gedemütigt.

Viele Frauen erfahren das Tag für Tag. Mit Worten und Taten.

Aischa will sich das Leben nehmen.

Viele Frauen wollen das. Manchmal klappt es. Manchmal nicht.

Aischa will nicht schwanger sein.

Viele Frauen wollen das nicht. Manche können etwas dagegen tun. Manche nicht.

Aischa kann nie mehr zu ihrer Familie zurückgehen.

Viele Frauen werden von ihren Familien verstoßen.

Aischa hat keine Familie mehr.

Viele Frauen verlieren ihre Familie. Auf einen Schlag.

Aischa wird nie einen Mann lieben können.

Viele Frauen haben nie einen Mann geliebt. Viele werden nie einen Mann lieben.

Aischa wird sich nie wieder sicher fühlen.

Viele Frauen haben sich nie sicher gefühlt und werden sich nie sicher fühlen.

Aischa wird immer Angst haben.

Viele Frauen haben Angst. Tag um Tag. Nacht um Nacht. Jede Minute.

Aischa hat immer verschwitzte Hände.

Viele Frauen haben verschwitzte Hände. Kalte, verschwitzte Hände.

Aischa zuckt bei jedem neuen Geräusch zusammen.

Viele Frauen zucken ständig zusammen.

Aischa kann nachts nicht mehr schlafen.

Vielen Frauen geht es so. Manche nehmen Tabletten. Manche werden verrückt.

Aischa bebt und zittert unaufhörlich.

Viele Frauen zittern so. Wie die Blätter einer Pappel.

Aischa leidet Hunger.

Viele Frauen leiden Hunger. Hunger und Durst. Manche vertrocknen. Manche verhungern.

Aischa hat keine Zuflucht.

Viele Frauen leben auf der Straße. Auf Müllhalden. Auf Friedhöfen.

Aischas Zähne verfärben sich.

Viele Frauen verlieren die Zähne. Schwanger oder nicht.

Aischa lacht nicht mehr.

Vielen Frauen ist das Lachen schon lange vergangen.

Aischas Haare sind stumpf und brüchig.

Manchen Frauen fallen sie aus. Büschelweise. Ganz kahl werden sie.

Aischa singt nicht mehr.

Vielen Frauen kommt kein Ton mehr über die Lippen. Geschweige denn ein Lied.

Aischas Bewegungen sind schnell und kurz.

Viele Frauen bewegen sich in diesem Stakkato. Wie Marionetten.

Aischa widerspricht nicht mehr.

Viele Frauen nehmen Dinge widerspruchslos hin.

Aischa wehrt sich nicht.

Viele Frauen haben keine Kraft, sich zu wehren. Wer kann das schon?!

Aischa hat keine Träume mehr.

Träume?! Wer hat die schon?!

Collagen der „S“ Klasse

Painting ©reated by Mónica Ardaiz

- während der heutigen Kämpfe

- ist das Verschwinden der Spezies

- vom Diskussionsergebnis abhängig gemacht

- nichts ist unmöglich

- nicht fragen

- auf dem Marktplatz von Sarajewo sind

- die Preise gestiegen

- der prozentuale Anstieg der Lebenshaltungskosten ist

- bei dieser Wetterlage

- unter starken Sicherheitsvorkehrungen

- geplant

- tausende verwesender Leichen

- da ist ja nichts drin

- da ist alles drin

- wir verwenden nur

- frisches Fleisch

- der "S" Klasse

- für meine Hunde

- habe ich die Kraft der zwei Herzen

- abgerissene Gliedmaßen

- da liegen sie richtig

- damit das Muster ihrer Wahl

- das Muster ihrer Wahl bleibt

- Millionen Menschen verhungert

- Farbe bekommen sie durch natürliche Zusatzstoffe

- Abschied von Toten

- nach ihren Interessen sortiert

- die allgemeine Panik unter der Bevölkerung

- ist unter diesen Umständen

- auf keinen Fall eine

- Bemessensfrage

- natürlicher Schönheit

- und der Obhut der UNO-Truppen unterstellt

- eine Investition

- zur Sicherung unserer Arbeitsplätze

- auch der Krieg in Ruanda

- Kurdistan

- Tschetschenien

- Kambodscha

- in unmittelbarer Nõhe ihres Wohngebietes

- kann verheerende Folgen haben

- Genforschern ist es gelungen

- ein friedlich-tolerantes Wesen

- einfach in der Handhabung

- unterschreitet schon jetzt

- die europäischen Emmissionsnormen

- als Zaungast des Wahnsinns

- und der Psychose des Hasses

- widerstandsfähig

- zu veredeln

- für die Pflege des kultivierten Anspruchs

- sind Sie unser Kandidat

- rufen Sie uns an

- um alles andere kümmern wir uns

- mit Vertrauen fängt alles an

- bis auch die letzten begriffen haben

Die geordneten Verhältnisse der Lea B.

für Usia

Painting ©reated by Olga Kalashnikova

Als Lea Bromberg zu sterben kam, und das tat sie nur einmal und in geordneten Verhältnissen, wie sie es genannt hätte, bedeutete das für ihre Freunde, dass sie von nun an nie wieder Termine und Verabredungen mit dem Fremden wenig geläufigen Satz: „Ich muss zu Lea“, absagen würden.

Worte. Nichts als Worte.

In den frühen Morgen oder Abend gesprochen, in die auf- und in die untergehende Sonne, bei Schnee und Eisglätte, in sandroten Wind.

Lea kannte diese Worte und ihr gefiel dieser Satz.

Vielleicht war sie eitel, vielleicht versuchte sie nur, sich vorzustellen, wie dieser Satz von ihren Freunden gesprochen klingen mochte, denn er war nie an sie gerichtet. Außerdem liebte sie ihre Freunde nicht zuletzt des Wohlklangs ihrer Stimmen wegen, und sie war keineswegs abgeneigt, dieses auch zuzugeben. Aber Stimmen, die das Empfinden von Dornengestrüpp in ihr wachriefen, mied sie unauffällig.

Und weil dieser Satz nie in ihren Ohren geklungen hat, sucht sie in ihrem Gedächtnis nach verbliebenen Gesprächsfetzen, nach einem ich und zu und muss. Dabei weiß sie genau, dass es unmöglich ist, eine Stimme in der Erinnerung zum Klingen zu bringen.

Con Fermezza. Animato. Vivace.

Sie reißt die Saiten ihrer Harfe an und folgt den murmelnden Wassern in den wohl-riechenden Gärten der Alhambra, gleitet im patio de los arrayanes den Schwalben gleich ins Licht der untergehenden Sonne, spürt die Wärme der Lippen und den safranfarbenen Nasenbogen des Geliebten gegen einen nie wieder so seidenblauen Himmel. Ein Hauch von Jasmin hält diese Bilder noch einen Augenblick, bevor sie schmerzhaft und unausweichlich einem fahlen Grau zum Opfer fallen.

Aber sie setzt dagegen. Mit aller Kraft.

Langsam und bedächtig atmet sie tief und regelmäßig, sammelt das Blut in ihren Adern und spürt in diesem Aufbegehren, daß sie unwiderruflich keine andere Wahl hat, als diesen fragilen Gebilden ihren Körper und ihre Stimme zu leihen.

Sie muss die Rolle ihrer Freunde übernehmen. Nicht mehr Lea sein.

Sie muss es wollen und sich allen Wahrnehmungen und ihrem Empfinden überlassen.

Und der Fluss webt ihr ein Labyrinth, in dem sich Bilder von Cézanne, die Verse Musharrif ed-Din Saadis, das Rote Meer und das Hühnergegacker von Beersheba verfangen ...

Wie oft haben wir ihr zugehört, waren Teil ihrer Geschichten und bewegten uns in ihnen mit dem spielerischen Gleichmut von Kindern.

Folgten ihren geheimnisvollen Figuren tief in den Zauberwald.

„Lea, erinnerst Du Dich?“

Wir liegen auf dem großen Bett und schlürfen heiße Bouillon. Draußen stürmt und regnet es wie für den fliegenden Robert.

„Ich liebe diesen Wind. Soll er doch pfeifen und heulen! Ich fühle mich doppelt gut!“ lacht sie und schauert sich wie ein ängstliches Kind.

Ein anderes Bild steigt vor mir auf:

Lea im Chaos der Geschichte.

„Soll das mein Grund sein, am Leben zu verzweifeln?“ fragte sie mich eines Nachmittags verloren zwischen Kartons und Kaffeetassen sitzend.

„Ich schaffe es nicht, mich auf Himmel-Hölle-Fragen `bin ich glücklich? - bin ich’s nicht?´einzulassen. Mein Herz macht das nicht mit.

Ich spür's genau. Ein Aussetzer, bliep - bliep -piiiiii. Monitor aus und Adieu Lea. Meinst du, ich hätte mein Glücklichsein nie empfunden? Es nie vermisst? Die Erinnerung daran nicht tief in meinem Herzen beschützt?“

Sie weinte.

Es gab nichts, was sie dieser Betroffenheit entgegensetzen konnte.

Doch schon wurde ihre Stimme wieder hoffnungsvoll wütend: „Ich bin nicht hier, um mich ungeschoren davonzuschleichen oder wie ein Knecht zu sterben. Ich will frei sein. Auch im Tod.

Voller Hoffnung will ich weiterleben in neuen Träumen. ...“

„Ist hier ein Virus auf der Platte?“ hatte sie den Moderator angefaucht, der mit dieser Frage nach ihrem persönlichen Glückszustand das Gespräch zu dem Themenkreis `Psychosoziale Kompetenzen: Frauen und ihre politische Verantwortung´ einleiten wollte.

„Sehen Sie hier eine lila Kuh? Oder ist das jetzt der totale Absturz?“

Bevor die Regie sie endgültig ausblenden konnte, hörten alle ihre klare, feste Stimme: „Solange ich von Menschen weiß, die gequält und verfolgt werden, weigere ich mich, diese und ähnlich formulierte Fragestellungen zu beantworten, denn nach bestem Wissen und Gewissen und den Zuständen weltweit kann die Antwort nur ein kategorisches ´Nein` sein. Warum also dem lieben Gott oder mir die Zeit stehlen?“

Das saß. Am nächsten Tag stand es in den Gazetten.

Eine Lawine, fragst Du?

Eine Flut von Lawinen folgte.

Christliche und unchristliche Vereinsabgeordnete rangen nach Worten. Tendenzexperten eilten geölt und gepudert auf improvisierte Bildflächen, um ihre Abtrünnigen in letzter Minute zurückzupfeifen.

Alle Welt kommentierte, soufflierte, opportunierte.

„Das ist die plaza“, sagte sie. „Du mußt schon verdammt wach sein, wenn du in der arena dem Stier nicht in die Hörner fallen willst.“

Lea.

Wir nahmen Abschied von ihr. Lea nahm Abschied von uns: „Seltsam, wie sich alles neu ordnet“, flüsterte sie und nannte uns Sterntaler.

Es gibt keinen Grund, an Leas Geschichten zu zweifel und nicht den geringsten Verdacht, dass sie vielleicht durch die ihr eigene Art des Erzählens ein Gefühl von Stärke oder Schwäche beim Zuhörer hervorrufend, diesen in die Irre zu lenken dachte und einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen bereit gewesen wäre oder möglicherweise einen solchen Vorteil als willkommenes, nicht vermeidbares Ergebnis ihrer Erzählkunst angesehen hätte. Auch kann ich mich an keine Begebenheit erinnern, die den Stempel eines fürderhin besonderen Menschen gerechtfertigt hätte.

Sie trug die Namen, die man ihr gab. Aber die Sprache, in deren Bildern und Klängen sie zu sich selbst und ihrer Welt Vertrauen gefasst hatte, musste sie wegen eines nicht von ihr verursachten Krieges aufgeben.

Und nicht nur die Sprache musste sie aufgeben.

Es waren die Bilder ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft, die sie hinter sich lassen musste. Unerbittlich und unwiderruflich wurde sie aus ihnen hinausgejagt, obwohl sie sich nichts hatte zuschulden kommen lassen, was einen derartigen Eingriff in ihr Leben jemals hätte begreiflich machen können.

So entrechtet, sollte sie von nun an nichts als ihr Leben retten, in Sicherheit bringen, was um den Wert ihrer selbst beraubt war.

Und auch dieses bis zur Beschämung gestutzte Leben war man bereit gewesen, ihr zu nehmen.

`Tod durch Erschießen´. So hatte das Urteil des Kriegsgerichts für sie und ihre Freundin gelautet. Gemeinsam waren sie aus dem Lager ausgebrochen und hatten sich auf die Suche nach dem Rest ihrer versprengten Familien gemacht.

Die Freundinnen verabschiedeten sich mit einem `bis gleich, wir sehen uns im Himmel.´

Eine Verabredung, die Lea nicht einhielt, weil der Ordnung halber in alphabetischer Reihenfolge erschossen wurde und sie kurz vor dem Aufrufen ihres Familiennamens einen plötzlichen Fliegeralarm ausnutzte und durch die brennende Stadt floh ...

Ramón oder der Traum von rosaroten Schmetterlingen

Foto ©reated by Fabrice Tignac

Ramón, so erzählt man, ist auf der Suche nach rosaroten Schmetterlingen, und Ramón, das sieht man, hat die schönste Nase der Welt und sie ist so schön, dass ihr nichts widerfahren soll.

Ein frommer Wunsch.

Aber darf man jemandem, in diesem Fall Ramón, einen ungewollten Wunsch so mir-nichts-dir-nichts an die Fersen heften und seinen Träger des Weges ziehen lassen mit der Auflage: Hier geht unwiderruflich der, dessen Nase unzerstörbar sein soll!?

Es scheint mir waghalsig, sich auf diese ungebetene Weise in das Schicksal von Ramón einzumischen.

Würde nicht manch einer sogar von Dreistigkeit sprechen oder den Wünscher der Einfältigkeit bezichtigen wollen? Denn wer glaubt schon daran, dass Wünsche in Erfüllung gehen, besonders die guten, und als solcher ist dieser auf den ersten Blick erkennbar.

Warum also furchtsam sein? Gute Wünsche. Böse Wünsche.

Auch im Bezug auf schöne Nasen, wie die von Ramón. „Soll er doch eins auf die Nase kriegen mit seinen rosaroten Schmetterlingen! Er wird schon sehen, was er davon hat!“

Kein frommer Wunsch.

Eine Nase, überfallen von rosaroten Schmetterlingen. Überfallen von Worten, die, in den Tag entlassen, blitzartig Verwirrung stiften und Wunden schlagen, denn wenn jemand zu sprechen anhebt, ist man auch Sätzen wie: Das kommt davon! Rosarote Schmetterlinge! Kein Mensch kommt auf die Idee, rosarote Schmetterlinge zu suchen! Das hast Du jetzt davon! ebenso schutzlos ausgeliefert wie den guten und den bösen Wünschen. Aber vor den möglicherweise irgendwann herbeigewünschten Nasenschmerzen verbleibt Ramón noch viel Zeit, in der er immer wieder von seinen wunderschönen, blaßrosafarbenen Schmetterlingen träumt, die sich auf seine Hand setzen.

Ramóns Vater war zu Lebzeiten Landarbeiter. Schriftsteller. Liebender und Geliebter. Politischer Häftling und Getöteter.

Ein Getöteter wird man, indem sich ein Mensch oder mehrere zu einem bestimmten unvorhersehbaren Zeitpunkt zum Generalbevollmächtigten des Lebens anderer machen und bestimmen, dass ein Leben mit all seinen Verflechtungen ein Ende nehmen muss. Sie fällen ihr Urteil.

Messerscharf wie diese Worte, dass mich fröstelt.

Die Entscheidung wird begründet und im Urteil verkündet. Umgehend wird es dem noch Lebenden und den Ausführenden des Tötungsaktes mitgeteilt. Die Henker setzen den Auftrag zum Töten zur Vollstreckung des Urteils gemäß den Vorschriften und einem möglichen Handlungsspielraum um. Sie führen das Töten durch. Sie töten.

Ramón erreicht diese Todesbotschaft auch.

Aber gegen das Töten seines Vaters kann er sich ebensowenig zur Wehr setzen wie gegen die Überbringung der Nachricht. Nicht einmal gegen die Art und Weise der Übermittlung.

Wenn er sich später daran erinnert, wird sich jedes Zusammenschlagen gestiefelter Hacken immer wieder mit dem Geruch von frischem Brot und Zwiebeln vermischen, und es wird keine Schmetterlinge mehr geben, nur einen Käfig aus zwei dünnen, auseinander gezogenen Schatten, die vor dem Lichteck in der geöffneten Holztür beginnend über den ockerfarbenen Lehmboden führen und in einem bizarren Winkel an der gekalkten Wand hoch bis zur Decke laufen und von dort aus, ebenfalls verzogen und allen Unebenheiten derselben folgend, zum Eingang zurück streichen.

Aber noch ist es nicht soweit. Noch spielt Ramón auf dem festgestampften Lehmboden mit den Wassertropfen, die seine Mutter ihm dort hinsprenkelt, und auf dem Bauch liegend, das rechte Bein angezogen, pustet er mit aufgeblähten Wangen die Wasserkügelchen über den Boden, so, dass sie eine zunächst noch dünne Staubschicht an der Oberfläche anlagern und es einen Augenblick gibt, in dem die Kügelchen einen ihrer Größe angemessen idealen Staubmantel haben und mit behender Leichtigkeit für einen Moment lang über den Lehmboden rollen, dann aber, immer schneller träge werdend, zu viel Staub aufnehmen und wie frisch aufgehäufte kleine Grabhügel wahllos den Boden bedecken.

As time goes by

Painting ©reated by Gisela Brunn

„Warum?“ fragt Roberta verunsichert.

„Gegenwind“, lautet die Antwort der Frau an der Information.

„Und wann soll das Flugzeug ankommen?“

„Mir liegen keine Angaben zur voraussichtlichen Ankunftszeit vor“, sagt die Frau, „tut mir leid.“

„Danke.“

Blass wendet Roberta sich ab. Inmitten all der Vorbeieilenden, die wie ein Feuerwerk auseinanderstieben, suchen ihre Augen mühsam einen Punkt im Raum, an dem sie sich festhalten kann.

Zweiundzwanzig Uhr.

Beiläufig akkommodiert sie sich. Ungeschickt. Auf einem schwarzen Sessel. Wischt Schweißperlen. Unauffällig. Von der Stirn. Angst ist wie eine Sperrvorrichtung, die endgültig greift. Und sie spürt, wie ihr die Hände gebunden sind und es ist, als ob eine gläserne Kuppel auf sie herabsänke und ihr jedes Empfinden nähme. Und sie wird unsicher, weiß nicht mehr, ob sie am richtigen Ort oder gar auf die richtige Person wartet.

Im Frühling kam sie damals nach London.

Sie und Eduardo hatten sich verabredet. Für alle Fälle.

Buenos Aires - Marble Arch. Das Zittern. Stunde um Stunde. Jede Minute, bis in den Sommer. Dann bricht sie zusammen.

Eduardos Foto reiht sich in den gespenstischen Zug der stummen Mütter um die Plaza de Mayo.

Roberta kann nicht warten.

Auf dem schwarzen Sessel sitzend überquert sie bereits von Kenia kommend die Landesgrenze nach Tansania, lässt sich auch dieses Mal nicht von der starren Unfreundlichkeit der Grenzsoldaten beeindrucken und fährt die einzige, schottergrobe Straße kilometerlang und schnurgerade in den akaziengesäumten Mittagshimmel hinein bis zu ihrem Ziel am Rande des tropischen Regenwaldes, wo sie auch in der Erinnerung den Wagen im Schatten eines ihr noch immer unbekannten Strauches abstellt und aussteigt.

Hinein in dieses Flirren von Tönen und Geräuschen! Hinein in die feuchte Wärme und hinein

in die grünblaue, düfteschwere Luft! Und wie sie sich jetzt langsamer als sonst vom Wagen löst, könnte man annehmen, sie sei erschöpft von der Reise, während sie sich Zeit lässt, in der all das, was sie sich nie zu eigen machen wird und dennoch nie wieder verlieren möchte, seinen Platz finden soll.

Mit einer angemessen Selbstverständlichkeit schlägt sie jetzt die Wagentüre hinter sich zu und folgt ihren Begleitern die wenigen flachen Stufen hinauf durch zwei dunkle, sich sanft auseinander schiebende Glasflügel in die wohltemperierte Halle eines im höchsten Maße ästhetischen Gebäudes.

Nach ersten Schritten auf dem spiegelblank polierten Mahagonifußboden hält sie verwirrt inne.

Kein Geräusch zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich, und die Augen finden sich in dem Dunkel nicht zurecht. Einem Vogel gleich fliegt ihr Blick ins Helle, prallt gegen das Panzerglas am anderen Ende der Halle, fällt atemlos aus dem Blau des Himmels an den bizarren Kronen der Bäume hinab in einen Lichtkegel und schlittert zurück bis zu ihren nackten Zehen, modisch fleckenlos gestiefelt in der Ankunftshalle des Frankfurter Flughafens.

Wagen.

Parkhaus.

Friseur.

Wohnung.

Wäsche.

Aufgeräumt.

Sein Schreibtisch nicht.

Blumen.

Keine Gäste...

Zweiundzwanzig Uhr.

Love Parade

Painting ©reated by Marie-Denise Douyon

„Immer wieder können wir uns vornehmen, das Gute zu tun. Niemandem ein Leid zufügen. Lieber einen Schritt zurückgehen, damit unsere Faust ins Leere trifft. Immer wieder können wir beten: Herr...“ - ein tiefes Atemholen folgte und in eine höhere Klangfarbe eingebettet warf der Mann die folgenden Worte einzeln in die Luft wie bunte Bälle - „oder Herrin, hilf uns, barmherzig zu sein.“

„Die Fahrkartenkontrolle. Die Fahrausweise bitte. Hier noch jemand zugestiegen?“

„Ja.“

„Berlin. Umsteigen in Braunschweig. Gleis sechs.“

„Danke.“

„Noch jemand zugestiegen hier? Die Fahrausweise bitte...“

„Wie ich schon sagte, barmherzig müssen wir sein. Auch uns selbst gegenüber.“

„Sind hier noch zwei Plätze frei?“

„Die beiden.“

„Mist. Der Rucksack passt nicht. Hat man Sie vor die Tür gesetzt oder reisen Sie immer mit so viel Gepäck?“ fragt der Reisende. „Kann ich den Rucksack auf Ihre Tasche werfen oder ist da Omas Meißener drin?“

„Die Tasche gehört der Dame.“

„Verzeihung. Dürfte ich meinen Sack auf Ihrer Unterwäsche platzieren?“

„Vielleicht ginge es ja auch umgekehrt?“

„Nicht schlecht. Icy-Ice sagt bei guten Angeboten fast immer ja“, sagt er und knautscht dabei eine nach der anderen zwei schwarze Lederjacken zusammen. Die quetscht er nun zwischen Schiebetür und Kopfstütze. Dann zieht er an einer Hundekette seinen jüngeren Begleiter aus dem Gang in das Abteil, setzt sich und weist dem anderen seinen Platz zu.

„Icy-Spicy ist nicht ganz zufrieden“, bemerkt er. „Zweite Klasse behagt ihr nicht. Die Enge macht sie nervös. Aber es war nichts mehr zu machen. Alles ausgebucht.“

„Ein schönes Halsband. Aquamarine?“

„Passend zu den Augen.“

„Sagen Sie, können Sie das Fenster schließen? Sie erkältet sich leicht.“

„Es ist kühl für die Jahreszeit. Viel zu kühl.“

Icy-Spicy hat sich zusammengerollt und knabbert metallblauen Lack von den Nägeln.

„Lass das! Du bist kein Straßenköter!Dein Analytiker hat mir gesagt, du bist o.k., Baby. Kapiert?“

Icy-Spicy stößt einen Seufzer aus und drückt den rasierten Schädel mit den beringten Ohren in das Polster. Als er beim Fratzen schneiden die Kopfhaut in Falten zieht, springt die tätowierte Spinne mit den aquamarinfarbenen Augen beinahe aus dem Gesicht heraus.

„Wie soll man sein Licht in die Finsternis tragen,wenn es kein Erbarmen gibt?“ murmelt der Alte. „Licht, Finsternis, Erbarmen“, fährt er zerstreut fort. „Manchmal kommt alles zusammen und wir tragen Licht und Finsternis und Erbarmen in uns. Manchmal teilen wir uns die Rollen ...“

„Kaffee, Schokolade, heiße Würstchen, belegte Brote, Zigaretten, Kaffee, Schokolaade?“

„Wasser. Stilles.“

„Dreifünfzig.“

„Einmal Würstchen und Kaffee.“

„Käsebrot und heiße Schokolade.“

„Bitte sehr. Acht Mark der Herr und acht die Dame. Einmal passend und einmal zwei Mark zurück. Danke vielmals und gute Reise, die Herrschaften.“

Icy-Ice holt einen silbrig schimmernden Metallnapf aus dem Rucksack, füllt ihn fingerbreit mit stillem Wasser und stellt ihn vor Icy-Spicy auf den Boden.

Icy-Spicy winselt. Seine Augen folgen den scharrenden Füßen am Boden. Er fixiert den Napf.

„Sie erlauben!“ Der Alte beugt sich vor, hebt die Schüssel und hält sie Icy-Spicy hin.

Icy-Spicy schlabbert das Nass und stupst den Napf zur Seite. Der Alte setzt ihn ab.

„Nein, mir musst du die Hand nicht abschlecken“, versucht die Frau Icy-Spicy abzuwehren, „ich habe nur zugeschaut. Aber du möchtest sicher etwas von meinem Käsebrot!“ schaut sie zu Icy-Ice hinüber.

„Von mir aus“, brummt er. „Sie hat ihre Kilojoule heute noch nicht gehabt. Ich muß ständig darauf achten. Rundungen an ihr stoßen mich nämlich ab. Sie weiß das, nicht Spicy?“

Bei den letzten Worten spitzt er seine Stimme zu wie einen Pfeil, der mitten ins Herz trifft.

Miss Africa

für V.P.O.

Foto ©reated by Helena Afonso

Sie sitzt am Strand.

Über ihr ein strahlender Himmel, der fast schon kitschig anmutet. In der Ferne, weiß gezackt in das Blau hinein, die Sierra Nevada. Sogar über Ostern ein beliebtes Skigebiet. Freunde von ihr verbringen Silvester dort.

Sie fährt kein Ski. Über Silvester bleibt sie im Dorf. Und wenn die Kirchturmuhr Mitternacht schlägt, isst sie, wie alle anderen, zwölf Weintrauben. Die spendiert der Bürgermeister.

Zunächst hat sie das nicht gewusst. Aber jetzt weiß sie es und nimmt keine mehr mit. Mutet seltsam an, wenn jemand mit einem Sträußchen Obst in der Hand durch die Nacht spaziert, zumal es nicht notwendig ist, denn die Tische, die wacklig im Karree um den Platz an der Kirche stehen, sind vollgepackt mit Weintrauben und Sekt.

Der gehört dazu. Nicht die beste Marke, aber immerhin. Außerdem trinkt kaum jemand davon. Das meiste wird in der Gegend herumgespritzt. Von oben bis unten wird man nass und riecht erbärmlich.

Gott sei Dank weiß sie das jetzt auch und sieht zu, dass sie einen günstigen Platz findet oder sich rechtzeitig aus dem Staub macht. Meistens geht sie danach Freunde besuchen, von denen sie weiß, dass sie den Abend zu Hause verbringen und wünscht ihnen ein gutes Neues Jahr.

Manche hat sie vielleicht sogar länger nicht gesehen und die wundern sich gebührlich, wenn sie plötzlich auf der Schwelle steht. Man lacht viel und herzlich, sitzt stundenlang und erzählt vom Sommer, erinnert sich der Toten und tauscht kleinere Familiengeheimnisse aus. Ob jemand zu ihr kommt, weiß sie nicht. Sie ist ja nicht zu Hause.

Aber jetzt ist es Herbst.

Sie sitzt am Strand.

„Please, Miss, is that Gibraltar over there?“

Eine zittrige, dünne Stimme und noch dünnere Beine in schlabberigen, gelben Bermudashorts scheinen auf Antwort zu warten.

Ich grabe meine Zehen aus dem heißen Sand.

Ein dunkler, leicht angewinkelter Arm senkt sich auf Augenhöhe und zeichnet mit knöchrigem Zeigefinger den Horizont nach.

„Gibraltar?“

„That´s Africa, I´m afraid. Gibraltar´s over there.“

„Africa!“ höre ich die Stimme leise und voller Freude. „ I made it! I knew I would!“

Ich bin verwirrt. Ich erinnere diesen Tonfall. Die leise Bestimmtheit, das Ziel vor Augen habend, in freudiger Erwartung des unabänderlichen Sieges.

Grau aus dem Nichts fällt in mein Bewusstsein. Mich friert plötzlich. Mir ist nicht gut. Warum ist mir plötzlich so schlecht? Diese Luft macht mich ganz benommen. Ich zittere am ganzen Leib und mir ist überhaupt nicht gut. Vor den dünnen Beinen übergebe ich mich.

„You don´t like Africa, do you?“ scherzt der Fremde neben mir. Mit einer Hand meinen Kopf haltend, gießt er mit der anderen Mineralwasser auf ein Tuch.

„I love Africa. But Africa doesn´t mind.“

Mir ist immer noch kalt. Das feuchte Tuch im Nacken, sitze ich im Liegestuhl unter dem Sonnenschirm.

Neben mir der Fremde.

Mit sicheren Bewegungen fühlt er meinen Puls und schaut mir in die Augen. Ich sehe ihn an.

„No temperature, Miss Africa. Are you pregnant?“

„I was. Years ago.“

„You´ll get it right, Miss Africa. Don´t worry!“ sagt der Fremde.

„I´m sorry, tut mir leid, Entschuldigung“, kann ich noch sagen und drehe mich im Liegestuhl zur Seite.

„Haben Sie gut geschlafen?“ höre ich beim Aufwachen.

Der Fremde lächelt. Er sitzt mir gegenüber im Sand.

Die Sonne wirft lange Schatten. Farbenmüde und träge schlingert das Meer zwischen den Kontinenten hin und her.

„Können Sie sich vorstellen, dass dieses Meer sich auf das Ufer wirft und die Strandpromenade zerbirst gerade so, als hätte es sie nie gegeben? Bis zur zweiten Etage schlugen die Wellen hoch und das Getöse war so stark, dass man sich nicht einmal mehr schreiend verständigen konnte. Der Wind trieb die Gischt über die Gärten jenseits der Straße. Die Küsse schmeckten salzig. Und der solo in den Straßencafés.“

„Ich bin gleich zurück, Miss Africa“, sagt der Fremde, steht auf und stakst davon.

Am Ufer schwemmen Kinder den Sand aus großen grünen Algenbüscheln. Das kleinste von ihnen soll sich an den Saum aus angeschwemmten Muscheln und all den bizarren Dingen legen, die das Meer ausspuckt. Mit den Algenbüscheln bedecken es die anderen Kinder so geschickt, dass nur die Augen aus dem Grün lugen.

Jetzt warten alle.

Zwei Spaziergängerinnen nähern sich lachend uns gestikulierend.

Dort, wo das Kind unter den feuchten Algen liegt, bleiben sie x-beinig stehen. Machten sie jetzt einen falschen Schritt in die eine oder andere Richtung, würden sie den Jungen verletzen. Jählings dreht sich die dickere Frau zur Seite, läuft tolpatschig auf das Ufer zu, scheint ihr Vorhaben einen Augenblick zu verzögern und begibt sich dann doch ins Wasser.

Bis zu den Knien reicht es ihr jetzt. Sie beugt ihren Rumpf weit vor, zwingt ihren kugeligen Bauch und die schweren Brüste zwischen Kinn und Oberschenkel, wobei sie, die hohlen Hände hin und her pendelnd leicht in die Knie geht und hastig kühlende Tropfen aus der Wasseroberfläche in die Luft wirbelt.

Die Abkühlung scheint ihr kein Wohlbefinden zu verschaffen, so hektisch benetzt sie mit knapp bemessenen Bewegungen die kurzen Arme und den fleischigen Nacken unter dem öligen Haarknoten, zupft das enge Badekleid zurecht, streckt den Bauch wieder vor, streicht und tätschelt ihn ausgiebig und folgt ihrer Begleiterin, die sich im Gehen ein grünes Algenbüschel von den Zehen streift.

Lautlos springt das Kind hoch, läuft an den kreischenden Spielgefährten vorbei ins Wasser und taucht unter einem Kranz von Algen weg.

Das Relief von Afrika wölbt sich am Horizont.

Algenbehangen kippt das Meer nach hinten. Der Fremde kommt zurück.

„Trinken Sie das. Es wird Ihnen guttun. Hausmittel des Südens.“

Ausgepresste Zitrone und ein solo.

„Vicente hat mir davon erzählt. Er kennt den Süden.“

„Wer ist Vicente?“ fragt der Fremde.

„Er hat eine wunderschöne Frauenskulptur. Er zeigte sie mir einige Tage oder waren es Wochen, nachdem wir lange bei einander gelegen hatten. Seine Augen glänzten wie das dunkelrote Holz, über das er sanft mit den Händen glitt.

Diese Lautlosigkeit hat mich berührt. Das Holz schimmerte ganz seidig. Ich nahm etwas wahr, konnte es aber nicht fassen oder begreifen und fand keine Worte.“

„Worte haben ihre eigene Magie. Mit der Zeit werden sie groß. Wie Kinder.“

„Mir fehlen ständig Worte.“

„Das ist gut. Es ist ein langer Weg“, antwortet er lachend.

„Ich kenne diesen Weg. Nichts als Flickwerk. Überall sehe ich die Fresken. Die schönsten Farben verfallen in den Klauen weißer Kalkflecken in Totenstarre. Wie soll man diese Bilder je wieder zum Leben erwecken?“

„Keine dunklen weißen Flecken?“ fragt er spöttisch.

Wir lachen.

„Ich habe mir vorgestellt, in einem weißen Raum gefangen zu sein. Nichts als Weiß und der Raum. Von irgendwo ein Licht. Und ich habe mich gefragt, wie lange ich es in diesem Raum aushalten könnte, bevor ich verrückt würde. Sollte es jemals geschehen, habe ich mir vorgenommen, mich auf diesen Raum und seine Zeit einzulassen. Es kann Sommer und Winter werden, und ich werde das Weiß in allen Farben sehen. Das graue Weiß des Morgens, vielleicht über Mittag hin gleißender werdend, und, falls das Licht von Süden einfällt, in Goldstufen den Abend ankündigend. Die Schatten der winzigsten Unebenheiten werden mir Höhen und Tiefen anzeigen. Vielleicht sind es auch violette, taubenblaue oder schrillweiße Töne, die sich in allen Winkeln des Zimmers wie Blütenkelche öffnen und schließen.“

„Miss Africa, Sie sollten sich noch ein bisschen ausruhen, sonst müssen Sie mir wieder vor die Füße kotzen“, meint er freundlich und bestimmt.

„Ich weiß auch nicht, warum ich so viel rede. Aber wenn ich nicht rede, kommt das Unbehagen wieder“, antworte ich ihm.

„Miss Africa. Warum nenne ich Sie so?“ fragt er besonnen und schaut mir in die Augen.

„Ich empfinde es“, antworte ich, „aber es würde lächerlich klingen. Wie eine Rechtfertigung oder Erklärung. Ich schäme mich. - Also gut, ich sehe das Bild von einem lippenstiftverschmierten Mund“, sage ich schnell.

„Rot. Das ist gut, Miss Africa. Rot ist ihre Farbe“, lacht er. „Denken Sie nicht in Weiß! In meiner Heimat ist das die Farbe der Trauer.“

„Ich weiß“, flüstere ich.

Wind ist aufgekommen. Die Kinder spielen nicht mehr am Ufer. Fahl steht die Sonne tief im Westen. Dunkelgrün und wie mit tausend Nadeln gespickt windet sich das Meer unter dem herannahenden Sturm.

„Es ist besser, Sie gehen jetzt“, sagt der Fremde, „Sie sind noch nicht stark genug für das Unwetter.“ Er reicht mir die Hand zum Abschied.

Kurz vor der Uferpromenade drehe ich mich noch einmal um.

Blitze brechen aus den Wolken und im Gegenlicht bewegt sich eine Silhouette wie ein tanzender silberner Kranich, der mit mächtigen Schritten Kraft für einen großen Flug sammelt.

„Red, Miss Africa. Don´t forget about the red!“ ruft er ihr zu und mit weit geöffneten Schwingen trägt ihn der Wind.

Recherchen im Fall L. Fernando Rodriguez

Painting ©reated by Eduardo Nuñez Valbuena

„Er ist Anwalt. Früher ging er mit seiner Gitarre über der Schulter am Strand spazieren. Jetzt sieht man ihn regelmäßig mit anderen Frauen. Regelmäßig heißt jeden Tag. Immer mit einer anderen. Er bevorzugt nicht nach Alter, Farbe oder Sonstigem. Er geht mit jeder, die ihn beachtet“, erzählte mir der Geschäftsführer vom Hotel La Roca.

„Richtig. Anwalt ist er. Seit Jahren kommt er mit seinen Freunden zum Abendessen hierher, und er lädt jedes Mal die Zukünftige und Verflossene dazu ein. Dazu heißt, seine Frau nimmt nicht daran teil. Sie nimmt nie daran teil. Er spricht nicht von ihr. Er spricht nur von den Kindern“, gab mir der Besitzer vom Cordero mit auf den Weg.

„Er ist Strafverteidiger. Ein brillanter Redner und scharfer Analytiker. Seit Jahren schreitet er elegant vom Scheitel bis zur Sohle in den Ring und rettet seine Mandanten“, äußerte sich der Kollege einer unbedeutenden Kanzlei.

Omen sei nomen. Und retten, gab er preis, sei die Übergabe bestimmter Summen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

„Wenn Sie mehr über ihn in Erfahrung bringen wollen, müssen Sie in den zweiten Stock. Erste Tür links. Frau Grüber. Die bearbeitet den Fall“, antwortet mir der Portier der Nachmittagsschicht und weist auf den Fahrstuhl.

Die Tür steht offen. Ich trete ein.

„Habe ich doch schon gesagt“, brüllt eine Dunkelhaarige ins Telefon, „33, 1.96, 70, grüne Augen, schwarzes Haar. Trägt Linsen und Schusswaffen. Ja, mit Lizenz. Erinnert mich vom Bild her an Elvis. Sonst noch was?“

„Den Namen! Ich brauche noch den Namen!“ kommt unüberhörbar durch die Leitung zurück.

„Ach so, ja, einen Moment“, schreit die Dunkelhaarige wieder, „sofort, ich hab´s. Hier steht´s. Fernando Rodriguez. José Luis Fernando Rodriguez. War es das?“

„Fax mir das Bild durch! Ich steh auf Elvis. Tschüs, Mercedes.“

„Tschüs, Toyota“, lacht die Dunkle und legt auf.

„Guten Tag, Frau Grüber, ich komme...“, nicht dazu, weiter zu reden.

„Sie müssen Herr Delmonte sein. Ihr Verlag hat sie angekündigt. Ich weiß Bescheid“, fällt sie ihm ins Wort. „Sie recherchieren für ihren Roman. Ein interessantes Thema. Niemand weiß, wo Herr Fernando sich aufhält. Seine Frau hat die Vermisstenanzeige gestern gegen sechs Uhr früh aufgegeben. Seit drei Tagen habe er seine Wäsche nicht gewechselt, meint sie.“

„Meint sie. Für den Mann mit haut-goût ist der Corte Inglés groß genug, als dass er am Wühltisch auffallen würde“, werfe ich ein. „Haben Sie ein Bild von ihm?“

„Ich wollte es gerade meiner Kollegin in Málaga faxen. Sie steht auf Elvis. Aber bitte.“

„Eine Ähnlichkeit ist da. Der Mund, würde ich sagen. Wenn er auch so singt...“

Sie unterbricht mich erneut: „Er spielte Gitarre...“

„Warum spielte? Ist er ist tot?“ zahle ich mit gleicher Münze zurück.

„Er spielte Gitarre, als er noch kein Anwalt war. Es gibt Strafverteidiger, die tot sind und solche, die es noch nicht sind. Zu welchen er gehört, weiß ich nicht“, antwortet sie verärgert. „Hier, nehmen Sie die Unterlagen. Dort haben Sie einen Tisch. Ich gehe um sieben“, sagt sie, und, etwas versöhnlicher gestimmt: „Im ersten Stock ist ein Kaffeeautomat. Wasser gibt´s im Eisschrank um die Ecke.“

„Das wird eine Schlagzeile“, vermute ich noch im Stehen.

„Strikte Anweisung vom Innenminister. Absolute Funkstille bis Donnerstag.“

„Morgen soll Martinez ausgeliefert werden.“

„Und Lola Flores tanzt im Tivoli.“

„Der eine singt, der andere tanzt.“

„Es wird schon seinen Grund haben.“

Sie hat mir einen Ordner in die Hand gedrückt, den ich in einer Stunde möglicherweise hastig durchblättern könnte und sie weiß das. Ihr Lächeln verrät sie.

„Stehen Sie auch auf Elvis?“ frage ich, während ich mich an den Tisch setze.

„Ich habe lieber festen Boden unter den Füßen“, schießt sie herüber und kramt in ihrer Handtasche.

Von meinem Platz aus sehe ich das geschäftige Treiben auf der Straße.

„Warum interessiert Sie das Thema?“ fragt sie so beiläufig wie möglich.

„Höhenangst. Vielleicht auch Tiefenangst“, antworte ich, wende mich den Unterlagen zu und verspüre nicht die geringste Lust, eine Erklärung abzugeben.

Sie lässt mich in Ruhe blättern.

Manche Dokumente, mehrfach unterzeichnet und besiegelt, erinnern mich unweigerlich an meine Sporturkunden und andere alberne Diplome.

Plötzlich kann ich das Gefühl der eigenen Lächerlichkeit nicht mehr abwenden und frage mich, warum ich beinahe schon süchtig die geordneten Notizen unterschiedlichster Amtsinhaber über das unordentliche Leben eines Herrn Fernando Rodriguez, Luis mit Vornamen, durchwühle, als wäre ich ein Trüffelschwein.

Verärgert hole ich mir einen Kaffee und zünde mir eine Zigarette an. Mit dem Blick auf die Straße verlieren sich meine Gedanken.

Es ist kurz nach der Siesta. Ein warmer Nachmittag im Sommer. Mein Zimmer ist in gelbes Licht getaucht, und die langen Vorhänge wölben sich bedächtig im Wind. Draußen reiben Grillen sich die Flügel wund.

Um mich herum viele Bücher, von denen ich nur einige lesen werde. Neben dem Kamin ein niedriger Holztisch. Eine Vase mit verstaubten Rosen. Daneben die handgeschnitzte Zigarrenkiste meines Vaters.

Sein Bild steigt mit einer solchen Heftigkeit in mir auf, dass ich aufstehe, die hölzerne Kiste in die Hand nehme und sie an mein Ohr haltend schüttele.

Ich öffne sie.

Seit Mutters Tod müssen diese Zigarren in der Kiste liegen und vor sich hin trocknen. Viele Jahre hat sie mit übertriebener Sorgfalt darauf geachtet, dass immer frische Zigarren in der Kiste vorrätig waren, falls ihr José doch noch eines Tages zurück kommen sollte.

Nachdem meine Schwestern geheiratet hatten, war sie nicht mehr so genau und vergaß ab und zu, dass sie noch auf ihn wartete.

Vorsichtig nehme ich eine der Zigarren heraus und rieche daran.

Tabakbrösel fallen auf den Boden.

Ganz leicht halte ich die Zigarre, und beinahe wäre sie durch die Röhre des ausgetrockneten Deckblattes wie eine Rakete zu Boden gesaust. Aber im gleichen Augenblick habe ich fester zugepackt und sie dabei zerbrochen.

Als ich sie dann zwischen meinen Fingern zerrieb, habe ich die Dörre gespürt und den Geruch von Alter.

Die Kiste habe ich verschenkt.

Sie war zu schön.

Ich drücke meine Zigarette aus und schaue über den Brillenrand hinüber zu Frau Grüber.

Sie muss mich die ganze Zeit über beobachtet haben. Den Kopf aufgestützt, versunken an ihrem Schreibtisch sitzend, blickt sie mich an.

„Möchten Sie den Aperitif mit mir nehmen?“ fragt sie und ihre Stimme klingt anders als vorher.

Herr X macht blau

Painting ©reated by Margarita Morales

Um drei Uhr vierundzwanzig des ersten November neunzehnhundertneunundneunzig erstickte er an seinen Träumen und war tot genug, daß seine Frau ihn guten Gewissens beerdigen konnte, aber nicht tot genug, als daß er wirklich tot gewesen wäre.

Hatte er die Zeit bislang mit der ihm eigenen Innenwelt in der Außenwelt seines Körpers verbracht, fühlte er sich von diesem Zeitpunkt an aller lästigen Fleischmassen enthoben und begann, sich auszubreiten.

Die Redezeit seiner Träume war angebrochen. Er musste sich nicht mehr sputen, nichts mehr tragen, sich keinem Raum mehr anpassen, den man ihm zur Verfügung stellte. Seine Sprache musste nicht mehr verständlich sein. Er konnte nach Herzenslust grunzen oder quietschen, wann immer ihm danach war.

Längst hatte er nicht mehr damit gerechnet, aber es war eingetreten. Und was er sich ebenfalls nicht hatte vorstellen können, war das Empfinden, einen riesigen blauen Sack um sich zu haben. Vielleicht war in ehemaliger Brusthöhe. Oder war es der Bauch? Aber die Orte waren ihrer Begrenzung beraubt und insofern bedeutungslos geworden.

Aber das Blau war da. Und zu seiner Überraschung war er nicht der einzige, den dieses Blau umgab. Eine Heerschar von blauen Säcken tummelte sich um ihn herum und er wusste sofort, dass er auf dem riesigen Trödelmarkt der nicht gelebten Träume war.

Pralle Säcke platzten mit lautem Knall und gaben Schätze preis, die der Verstorbene nicht hatte zurücklassen dürfen, denn wer mag sich schon mit den unsterblichen Resten anderer abgeben?

Den großen Konzertflügel erblickte er sofort, zerknittertes Zellophan, bunte Glitzer, Sterne, Malstifte, Flöten, Trommeln, ein Kullerband, Weltkarten, Bücher, Segelschiffe, Sand und frag mich nicht, was sonst noch alles zum Vorschein kam.

Sollte nun jemand meinen, man hätte nur das Knallen der Säcke gehört, so täuscht er sich, denn die wunderlichsten Laute und Klänge schubsten und drängelten sich inmitten von himmlischen und höllischen Düften durch den Äther.

Er sah den großen Bazar in Kairo!

Vor vielen Jahren war es sein sehnlichster Wunsch gewesen, seine Reise durch Ägypten dort auf unbestimmte Zeit zu unterbrechen.

Wenigstens einmal wollte er dorthin zurück kehren.

Und jetzt war er da. Er konnte es nicht fassen. Wie denn auch? Es gab kein Maß, das ihn hielt. Nicht einmal die Urne.

Und so nahm er auf eine ihm ungewohnte Weise teil am Geschehen, war Lärmender und Geräusch in einem. Kein Graben trennte die Ufer seiner Träume.

Er war die zartgrüne Farbe der Kardamomschote, der Duft einer Zimtnelke oder Limone, das Quietschen eines Rades, der Flug einer Schwalbe mit Minzgeschmack.

Nichts stellte sich ihm in den Weg. Nicht einmal, als er sich am Blau der Pharaonen versuchte. Es ward ihm nicht verwehrt.

Unversehens fand er sich im Tal der Könige wieder, verfing sich mit dem heißen Wüstenwind in den Rockschößen einer Touristin, die ihn wiegenden Schrittes in eine der unzähligen ausgeweideten Grabkammern trug, wo er sich fallen ließ.

„Spinnenkrabbe hell und dunkel“ foppten sich Kinder hinter einer noch unentdeckten Wand.

Wie lange sie zusammen spielten, kann man nicht sagen.

Zeit war das, was man war oder empfand. Und das war das gleiche.

al segno

für Ingeborg Bachmann

Painting ©reated by Pejman Tadayon

Du erinnerst dich?

Kein Weg wird uns gemeinsam alt.

Mir folgt kein Schritt dem anderen.

Kein Sternenlicht, so nah es scheint,

Bricht sich in dieser Dunkelheit ...

Die Gewerkschaften hatten zum Generalstreik aufgerufen. Ich saß in meinem Büro und tippte eine Übersetzung zu Ende.

Ein Anruf. Du. Warme Stimme. Wohlig.

- Musik, ein angenehmes Thema, sagte ich.

- Dass es dich überrascht, sagst du.

Aber warum dieses Kauderwelsch?

- Briefe. Donaueschingen. Termin.

- Jetzt?

- Mit den Unterlagen. Vier Uhr dreißig.

- Richtung Norden. Zentrum. Links.

Wie er wohl aussieht, frage ich mich. Schaue zu, wie das Auto parkt. Während er aussteigt, höre ich ihn sprechen und dass er die Eltern mitbringt, weil man gemeinsam zu Abend isst.

Wir erkennen uns.

Papiere. Blätter. Langsam. Schritt für Schritt. Zwischen den Zeilen das Versinken im willenlosen Nichts. Aber wir sind uns einig. Dein Vater lädt zu Fisch ein. Langes Plaudern und noch am gleichen Abend ein Hotel am Ort. Keine Minute ging verloren. Nicht alles war gesagt.

Madrid. Frankfurt. Paris.

..wiegt himmelsblau die klaren Nächte...

Und du?

Wohnt ihr noch immer in dem Vorort?

Ich werde mich nie daran erinnern, wie er heißt, denn wenn ich dich in dem zugeknöpften Lodenmantel, den weißgesträhnten Lockenkopf leicht nach vorne geneigt, auf den dicken Specksohlen deiner Lieblingsschuhe den Boulevard hinab federn sehe und deine braune Aktentasche schwer von Partituren an der rechten Hand baumelnd mir ade winkt, ist es doch gleich, welchen Namen der Ort trägt, an den du zurückkehrst.

Würzburg ist zu katholisch

Painting ©reated by Georgette van Noppen

Nicht einmal jetzt habe ich eile langsam die tabletten und die notwendige menge wasser sonst verschluckt man sich ein blick in den spiegel zulange schon weiß ich meine gedanken sind nicht eure gedanken träumen auch das kommende immer und immer wieder wie sommerrote geranien una de cal y otra de arena im gleißenden himmelsblau bis afrika sommers wie winters keine vergilbten seiten nur eine handbreit fort den mund voller worte halte ich still gefesselt soll schreien und einhalt gebieten unter todesangst krieche in mich hinein falle in zwischenräume und schaue zu wie ihr zuschaut spüre die spitze des messers an meinem hals stich zu schlagt sie mir ein die knochen die zähne zerschneidet mir lippen und kiefer hauchdünn wie das licht auch die zunge verrät nichts was in eurem geiste in flammen aufginge nichts als die leere immer wieder die leere langsam erinnere ich mich derer die mir nahestanden und dass sie namen trugen und ich sie mit diesen namen ansprach und dann höre ich sogar die geräusche des frühen morgens auf den avenidas und euer gesang ist mir im ohr aber keine melodie will über meine lippen hinaus meine hände tasten sich vor und meine finger durchstreifen wie zufällig die dunklen haare des kindes und suchen die spuren einer anderen sonne in meinen kitschigen wahrnehmungsrastern taucht eine amsel auf was kann sie schon dafür dass ich sie höre und erinnere und mir wird so leichthin schwer ums herz für jorinde und joringel bis hierhin und nicht weiter ilhami ist istambul die blaue blume ein goldfasan das gebet des muezzin der grüne teppich des propheten mein herz bei muscheln und algen im bosporus wobei ein mißverständnis nicht auszuschließen ist ein mögliches fremdverschulden falsche lektüre oder die erpresste haltung weniger zu sein als man ist zum tagespreis versteht sich eisvogel I´m walking und es geht so doch auch wie man sieht und wenn man seines glückes schmied ist und kein eisen im feuer hat hat man eben pech gehabt und das ist gut so denn es muß ja schließlich auch noch andere geben mit wem sollten wir denn mitleid haben wenn es allen gut ginge und außerdem was gibt es da schon zu heulen putz dir die nase und sei ein bißchen wenigstens ein bißchen charmant versuch zu lächeln den mund voller trockenheit und pillen wasser hahn zudrehen das glas rutscht nicht aus der hand das bett nicht zu weit honey I miss you aus schwarz am bettrand haben sie gebeichtet würzburg ist zu katholisch als das man die sündigen ohne absolution davongehen ließe wenigsten dieses eine sollte man wissen man weiß ja nie ob man einen fehler macht

view all cooperating artistsAnnas Chauffeur wartet

für Anna S.

Painting ©reated by Lidia Simeonova

Dein Chauffeur wartet, ruft Monika, und diese Pflanzen sind durstig wie ich, denkt sie, während sie den Flügel der Balkontür zwischen den Terrakotten mit flammend roten Geranien verkeilt.

Langsam schiebt sich vom östlichen Horizont her ein dunkelgraues Wolkenband in das Nachmittagsblau. Eine leichte Brise weht und wirbelt jenen am Strand feinen Sand in die Augen.

Wieder einmal warten, murmelt Jürgen. Mit letzter Kraft kippt an seinem lasch ausgestreckten Arm der Knobelbecher. Träge rollen die elfenbeinernen Würfel auf der blauschwarzen Granitplatte auseinander.

Mich würde es schon überraschen, wenn sie nur irgendwann einmal nicht unpünktlich wäre, gähnt Martin müde.

Ich werde nie pünktlich sein, klingt eine warme Stimme vom Flur her. Allein die Vorstellung, hört man sie näher kommend, dass zwei Körper zum selben Zeitpunkt am selben Ort zusammentreffen sollen, kommt mir einer Kampfansage gleich und entzündet ein Feuer an diesem Punkt, genau hier zwischen meinen Rippenbögen. Und ihre perfekt manikürte Linke, auf Bleistift hohen Absätzen, im fast geknöpftem Sommerkleid, die rechte Hand in Schopfhöhe auf dem Türrahmen, umschreibt die Zone ihres goldschimmernden Solarplexus. Und dieser Schmerz ist so unerträglich, glaubt mir, daß ich keine andere Wahl habe, als durch ein kleines Hinauszögern meiner Ankunft einen Abstand zwischen mice and men zu zaubern, in dem jeder von uns Atem holen kann, sagt sie mit strahlendem Blick in die erschöpfte Runde und löst sich auf wie eine Fata Morgana.

Klein, sagt sie, brummt Wolfi. Vorsorglich wie wir sind, zählen wir schon nur die Stunden. Und das vierundzwanzig mal. Aber erst dann klickt ja bei dir die Zwei ein. Bitte schön, ich bin kein Hellseher, aber irgendwie beunruhigt es mich schon. Aber sie, sie bleibt ruhig dabei, blendet er sich langsam aus, vollkommen ruhig. Ein großer Schluck Duque de Alba zerrinnt auf seiner Zunge.

Ich könnte das nicht, seufzt Petra.

Sie weiß halt geschickt mit ihrer Zeit umzugehen, legt Klaus vor. Besser gesagt, mit leeren Zeiträumen oder Zwischenzeiten, wie sie so etwas nennt. Im Fahrstuhl zum Beispiel.

Da passiert doch sowieso nichts weltbewegendes, ist von Martins Seite zu vernehmen.

Sag das nicht, widerspricht Jürgen ihm.

Es sind und bleiben Augenblicke erzwungenen Innehaltens und unsere plötzlich einsetzende Regungslosigkeit, in der man uns von A nach B abwärts oder aufwärts bewegt, ist verwirrend und peinlich genug für den, der das Ruder lieber selber in der Hand hält. Er lacht. Mich kann auch das schönste und ausgeklügelste Interieur nicht über dieses Empfinden einer gewissen Hilflosigkeit hinweg täuschen.

Das ist genau der Markt, den die Industrie braucht, wendet sich Klaus Jürgen zu und mit weit ausladender Bewegung in Wolfis Richtung fährt er fort. Die Wissenschaft redet doch auch mit. Also ich spreche hier von uns und kann nur sagen, dass wir außerordentliche Fragestellungen mit großer Selbstverständlichkeit an euch heran tragen. Ist es nicht so? Aber warum sollten Frauen das verstehen? Sie nutzen die Zeit, um ihr Makeup zu korrigieren oder die Frisur zu richten, lässt er im Raum stehen.

Ich habe sie einmal erlebt in so einem leeren Zeitraum und mir war, als gäbe sie dem Geschehen um uns herum ganz behutsam und leise einen anderen Rhythmus. Ganz durchlässig fühlte ich mich, beginnt Monika.

Sie ist bestimmt keine, die mit kühler Berechnung und großem Auftritt zu spät kommt, fällt Petra ihr ins Wort.

Sie kann gar nicht rechnen. Sagt sie jedenfalls, wirft Ida kopfschüttelnd ein. Sie meint, sie weiß nicht einmal, was eine Zahl ausdrücken soll, oder? Sie hebt ihre Stimme, damit Anna im Nebenzimmer sie hören kann. Zwölf mal zwölf Rappen zählt sich weniger als eine Tote, sagst du doch, oder? ruft sie laut und übermütig.

Erklär mir einer, ja, schallt es zurück, wie die wohlschmeckende Ananas von heute trotz der Unbillen ihrer langen Reise zu einer anscheinend nicht beliebigen Zahl von umgerechnet vier Mark achtundneunzig zusammenschrumpft !

Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, mit Zahlen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu plaudern, hört man ihre Worte, manche bisweilen seltsam in die Länge gezogenen und ab und zu vom Geräusch immer wieder hingestellter Tiegel und Töpfchen unterbrochen, und dass sie sich mit ihnen anfreunden müsste, mit den Zahlen, meint sie, und bis es so weit sei, eben alles, was damit zu tun habe, nur aus halb geöffneten Augenwinkeln betrachten könne, weil solch stumpfe Welt sie schwindelig mache.

Eine sieben von einer acht unterscheidest du schon! Jürgens Stimme klingt mürrisch, er lehnt sich behaglich in dem weichen Ledersessel zurück und bläst mit runden Lippen den Rauch seiner Monte Christo zur Decke hinauf. Sie weiß genau, wann sie bieten muss, knurrt er versöhnlich. Ist es nicht so, darling? Natürlich nicht um des Geldes willen, hebt er an, das ist Madame ein Muster ohne Wert, und seine Augen glänzen.

Im Nebenzimmer ist es still geworden.

Hast du meinen Mascara noch in deiner Jacketttasche, mein Herz?

Anna kommt herein. Sie sieht hinreißend aus.

Sag, wie gefalle ich dir besser?

So? Sie zeigt ihm eine linke Gesichtshälfte, die dezent fernöstlich gehalten ist, oder lieber so? Zarte Sommerfarben aus Paris schmücken ihren rechtswangigen Teint.

Anna, Liebling, lass es so, wie es ist. Ich kann damit leben.

Wie du meinst, dann mach ich mir die Wimpern im Taxi. Seid ihr so weit? Der Chauffeur wartet.

Aus dem Herzen Deutschlands

Painting ©reated by Olga Kalashnikova

Holzminden, im April ...

Liebe Nora,

wie verabredet, kam dein Freund gestern und hat das Buch für dich mitgenommen. Ich wünschte mir, Dich in Africa besuchen zu können. Wie du siehst, schreibe ich es noch immer mit einem „c“ , damit es sich nicht so kantig und fremd zeigt.

Ich habe dir versprochen, in Gedanken an dich und unsere Gespräche meine Erlebnisse, oder zumindest einen Teil davon, der nicht unbedingt das Leben im Landschulheim betrifft, aufzuschreiben.

In dem Telefongespräch habe ich dir angedeutet, dass ich einen Freund nach langen Jahren wieder getroffen habe und ich will dir die Umstände und Auswirkungen nicht vorenthalten.

Hätte ich nicht gesagt, gut, ich fahre, selbst wenn es sich seltsam anhörte und ich eigentlich keine vernünftige Erklärung dafür hatte, könnte ich dir nicht davon erzählen, denn wer kommt schon auf die Idee, in einer fremden Stadt Bücher anzuschauen, aber ich sah kein anderes Bild vor mir als dieses, und obgleich ich es mit Worten einrahmte, blieb es mir bei all seiner zwingenden Dringlichkeit dennoch verschwommen und unbegreiflich.

Entgegen meiner Gewohnheit hier am allgemeinen Abreisetag, verließ auch ich kurz nach Mittag das LSH. Von meinen Schülerinnen und einigen Kollegen - erinnerst du dich an „Robinson“ und „Mr. Cool“? - hatte ich mich mit dem Hinweis auf meine bevorstehende Exkursion verabschiedet, und ich muss zugeben, dass ich dieses vorsorglich tat, denn mit dem Gesagten, so unauffällig es sich auch aufgrund der allgemeinen Konventionen in den Tagesablauf einfügte und kaum wahrgenommen wurde, markierte ich mit unverrückbaren Zeichen den Weg, den ich noch nicht entschlossen war zu gehen. Mehr um mich abzulenken, machte ich meinen Rundgang durch die Flure und um das Haus. Dann habe ich ohne jede Verzögerung Sachen für einen kurzen Aufenthalt gepackt und das Taxi bestellt.

Als ich nach fünfzehn Minuten auf dem Lehmannweg herum spazierend langsam unruhig wurde, sah ich einen Moment lang die Falle des Schicksals zuschnappen, das sich schnöde über mich lustig zu machen schien.

Wenn du glaubst, du kannst mich hier wie bestellt und nicht abgeholt in der Landschaft stehen lassen und vor allen lächerlich machen, weil ich sage, ich fahre, und dann fahre ich doch nicht, dann hast du dich getäuscht. Ich fahre! Ist das klar?! Und zwar jetzt und keinen Zug später!

Ins Nichts hinein hatte ich mit meinem Schicksal gesprochen. Eine völlig neue Situation! Noch nie hatte ich mich direkt und dann gleich so unhöflich an mein Schicksal gewandt. Das war kein Hadern mehr. Natürlich war ich verwirrt, aber da kam das Taxi schon den Weg hoch gefahren.

Während der Zugfahrt folgte ich meinen Gedanken zunächst noch recht unbeholfen, doch dann überstürzten sich die Fragen. Warum hatte ich mich nicht schon früher auf diese doch erfolgreiche Art und Weise zur Wehr gesetzt und mich jahrelang von einem feigen Etwas an der Nase herum führen lassen?

War das das Schicksal? Sollte es keinen Zusammenhang mehr zwischen Unglücks-Genen, Sozial-Ökonomien und falscher Ernährung geben? Keine ursächlichen klimatischen Bedingungen?

Marx oder anderenorts Entarteten konnten plötzlich auch keine Schuld mehr aufgebürdet werden? Es war nicht mehr übertragbar? Und es bestand auch keine Gefahr einer Kontaktallergie?

Ich wollte es nicht glauben, aber der Kobold hatte sich zu erkennen gegeben! Er saß in der Falle. Ich hatte mein Schicksal in der Hand. Und nur einen Wunsch. Er kam mir leicht von den Lippen wie manch einem der Rosenkranz.

Bitte bleibt mir von nun an fern mit euren gesponnenen roten oder blauen Fäden, den erwirkten Zusammenhängen, die niemanden mehr verzaubert erstaunen lassen und bleibt mir fern mit eurer Beflissenheit, mit der ihr euch immer wieder einer richtigen Lösung an die Fersen klebt wie ein altes Pflaster. Wenigstens für eine kleine Weile verschont mich damit und lasst es mich genießen: das Gefühl frei zu sein. Amen.

Die Züge fuhren pünktlich ein. In Magdeburg fiel mir auf, dass ich meinen grünen Regenschirm im ICE vergessen hatte und ich sah im selben Augenblick meinen blau-weißen LSH-Schirm im dunklen Flur meiner Wohnung stehen. Was konnte der mir jetzt nützen? Ich erinnerte mich an den Ausspruch eines Freundes im Süden, der eines Tages meinte, für mich brauche man mehr als einen Regenschirm. Vielleicht ist einer weniger einer mehr, philosophierte ich. Ein Mehr an Himmel war sicherlich über mir und in der nächsten Stadt ein Meer von Regentropfen auf meiner Brille.

Wo ist die Touristeninformation in dieser Stadt? Sie gehen aus dem Bahnhof heraus und ...wissen nicht, dass sie eine riesige Baustelle erwartet, aber das sage ich ihnen nicht, denn sonst kommen sie vielleicht nicht oder ich müsste länger mit ihnen sprechen, aber meine Blase drückt und das ist kein Thema für ein geschäftliches Telefonat, verzeihen sie mir also, wenn ich mich kurz fasse... Sie gehen also aus dem Bahnhof und genau gegenüber auf dem Wagner-Platz ist die Information.

Mit beschlagener Brille überschaut man schon gar keine Plätze, sucht und sucht und weiß nicht, dass man längst verdammt ist in alle Ewigkeit im Zickzack ein unwegsames Gelände zu durchstreifen. Ich gebe es auf, die kurz gehaltene Dame vom Telefon verstehen zu wollen.

Was liegt also dem Bahnhof gegenüber?

Mit trübem Blick lese ich „Park Hotel“.

Die Dame an dieser Rezeption scheint sagen zu wollen, haben sie sich vielleicht verlaufen, meine Liebe, ich meine nur, denn unsere Klienten sehen auch an Regentagen nicht so stromlinienförmig aus. Wir tauschen ein winziges Lächeln und zur Versöhnung empfiehlt sie mir das Nichtraucherzimmer. Wegen des schöneren Interieurs, sagt sie. Merci.

Da war ich nun in dieser Stadt, in unmittelbarer Nähe der Bücher, aber immer noch Lichtjahre entfernt von den Ereignissen des folgenden Tages.

Natürlich musste ich mich zuerst einmal verlaufen oder zumindest annehmen, ich hätte mich verlaufen, denn sonst wäre ich vielleicht neugierig an einem der Bücherstände stehen geblieben, hätte mich in ein Buch versenkt... während Teo die letzten Schritte der vergangenen zwanzig Jahre auf mich zukommt ...

Unsere Schultern streifen sich fast, ich sehe sein Profil in Augenhöhe. Teo, sage ich. Er zieht mich am Handgelenk aus dem Gewühl in den Stand neben uns. Verwirrt hört er mir zu und schaut mir ernst in die Augen. Plötzlich umarmt er mich. Auch in den kleinen Gesten finden wir uns wieder.

Wir haben nicht viel Zeit für einander gehabt.